Veramente Falso

Dalla penna felice di Edoardo Maruca

Vi è mai capitato di ascoltare qualcuno cimentarsi nella triste imitazione di un assolo di David Gilmore dei Pink Floyd o nell'impeto stonato sul Vincerò del Nessun Dorma? Quanto è difficile imitare lo stile di un poeta o riprodurre i bagliori e le penombre di Mattia Preti? Se si vuole davvero copiare qualcosa o qualcuno bisogna studiare con rigore scientifico e cura professionale, coglierne l'essenza, sacrificarsi, leggere, provare e riprovare, altrimenti non sarà una vera copia ma una autentica schifezza.

Gli artisti mediocri copiano, i geni rubano “Picasso”

Tutti i grandi artisti sono partiti da un modello di riferimento o da un maestro per poi sviluppare autodeterminazione. Se è vero che si parla tanto di rompere le regole è anche vero che, per farlo, bisogna prima conoscerle e poi padroneggiarle. Diversamente, si rischia di cadere nella presunzione di essere i migliori, rifiutando il confronto con quello che già esiste.

Ruba come un artista ...

Gli studenti d'arte copiano le grandi opere per esercitarsi. Nella stessa maniera i musicisti suonano brani che hanno fatto la storia della musica. Gli umanisti dibattono l'episteme, i tecnici e i matematici studiano i principi che sono il fondamento delle materie scientifiche. C‘è un passo ulteriore che differenzia un mediocre da un grande artista: la capacità di trasformare il materiale “rubato” in qualcosa di nuovo e dotato di senso. Reinterpretare e ricombinare l‘esistente è il vero contributo creativo del genio che lascia il segno. Il suo marchio distintivo è vedere nuove potenzialità in quello che tutti hanno sotto gli occhi.

Descrizione dell'idea

Veramente Falso, nasce con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo nei licei artistici della Calabria, finalizzato a catturare l'attenzione dei ragazzi verso la creatività degli artisti di ogni tempo, nel tentativo di riprodurne le tecniche originali e stimolando la fantasia oggi inficiata imprescindibilmente dall'utilizzo dei software di elaborazione grafica.

La storia è una galleria di quadri dove ci sono pochi originali e molte copie, cit.

Analisi del bisogno

Il disinteresse per i Musei, specie nel Sud Italia, va analizzato sotto vari profili. Tra questi, sicuramente quello riconducibile alla povertà culturale determinata dal nuovo analfabetismo funzionale. *

*Quotidiano la Stampa del 10/01/2017 L’analfabetismo Italiano e la Repubblica fondata sull’ignoranza

* Il 70 per cento degli italiani è analfabeta (legge, guarda, ascolta, ma non capisce) Questo vuol dire che tra la gente che abbiamo attorno a noi, al caffè, negli uffici, nella metropolitana, nel bar, nel negozio sotto casa, più di 3 di loro su 4 sono analfabeti: sembrano “normali” anch'essi, discutono con noi, fanno il loro lavoro, parlano di politica e di sport, sbrigano le loro faccende senza apparenti difficoltà, non li distinguiamo con alcuna evidenza da quell’unico di loro che non è analfabeta, e però sono “diversi”. Quel è questa loro diversità? Che sono incapaci di ricostruire ciò che hanno appena ascoltato, letto o guardato in tv e sul computer, non è che la scuola renda intelligenti, però fornisce strumenti sempre più raffinati – quanto più avanti si vada nello studio - per realizzare pienamente le proprie qualità individuali. Un dato impressionante ce l'ha fatto conoscere l'Istat: il 18,6 per cento degli italiani – cioè quasi uno su 5 – lo scorso anno (2017) non ha mai aperto un libro o un giornale, non è mai andato al Museo, teatro o a un concerto.

Un Terzo degli Italiani ha problemi di Ignoranza

In Italia, il 10 dicembre 2024, nel corso della Giornata Internazionale per i Diritti Umani, sono stati pubblicati i risultati dell’indagine Piacc dell’Ocse sulle competenze degli adulti; il risultato è drammatico.

Oltre un terzo degli adulti in Italia è in una condizione di analfabetismo funzionale e quasi la metà ha grosse difficoltà nel ‘problem solving’. In generale, l’indagine Piacc dell’Ocse sulle competenze degli adulti vede l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi industrializzati, con un aumento soprattutto delle persone con ridotte competenze necessarie alla comprensione di un testo scritto e ad articolare un ragionamento scientifico anche semplice.

In Italia per usare i termini del rapporto Ocse, gli adulti che si attestano al Livello 1 (25% del campione in Italia) riescono a capire solo testi brevi ed elenchi organizzati quando le informazioni sono chiaramente indicate. Al di sotto del Livello 1 (10%) possono al massimo capire frasi brevi e semplici.

Molti adulti con ridotte competenze, invece, ‘si sentono esclusi dai processi politici e non hanno le competenze necessarie per interagire con informazioni complesse in ambiti digitali, il che rappresenta una preoccupazione crescente per le democrazie moderne‘.

L’analfabeta funzionale non sa interpretare un testo, non riesce a capire un discorso complesso, non ha alcuna dimestichezza con implicazioni logiche più o meno complesse. L’analfabeta funzionale è uno di noi: è il vicino o la vicina di casa e, poiché il 62,7% degli italiani tra i 25 e i 64 anni di età ha almeno un titolo di studio di scuola secondaria (contro il 79,3% della media Ue, l’84,8% della Germania e l’82,2% della Francia), è legittimo ipotizzare che sia l’impiegato in comune, il responsabile della ditta che ha effettuato i lavori, il poliziotto, la carabiniera, l’ufficiale dell’esercito, il sacerdote, o anche, senza scandalizzare, l’insegnante del liceo.

La situazione è pericolosa per diversi motivi: mentre un analfabeta è consapevole di non saper leggere, scrivere e far di conto, un analfabeta funzionale non è consapevole affatto di non saper comprendere un testo o un’argomentazione matematica ma non lesina commenti, non è consapevole di tutte le implicazioni possibili dell’uso delle tecnologie ma le usa con spudoratezza e non sa valutare con oggettività le ripercussioni economiche e sociali di una scelta politica ma prende posizione spesso con arrogante energia.

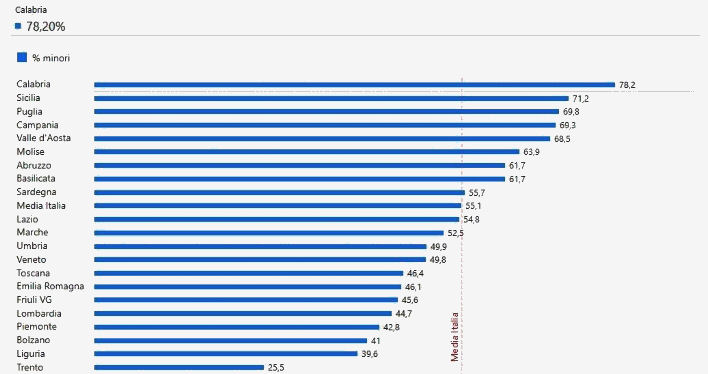

Percentuale di minori che non hanno visitato un museo o una mostra nei 12 mesi precedenti

* Fonte Istat

Andare al Museo non piace

*Una delle principali barriere che si frappongono tra i giovani e i musei non è infatti il costo del biglietto d’accesso, ma è il disinteresse: lo certificano i dati dell’Istat. Gli ultimi rilevamenti, riferiti al 2016, dimostrano anzitutto che, nella fascia d’età interessata dal biglietto a 2 euro, la percentuale di diciottenni e diciannovenni che non hanno mai visitato un museo durante l’anno ammonta al 53,6%, mentre sale al 64,8% per i ragazzi tra i 20 e i 24 anni (un aumento del 10% che, ovviamente, deriva dal fatto che i 20-24enni non sfruttano più l’occasione delle gite scolastiche per visitare i musei), e al contrario le percentuali di coloro che visitano almeno quattro musei all’anno sono di poco superiori al 7% per entrambe le fasce (8,4% per i primi e 7,2% per i secondi con, rispettivamente, uno 0,8% e uno 0,5% che ne visita almeno uno al mese). Passando a indagare i motivi che spingono i giovani a non visitare i musei, si scopre che solo l’8,1% dei 18-19enni e l’8,3% dei 20-24enni non hanno mai visitato un museo perché il biglietto è ritenuto dispendioso.

I prezzi, insomma, per 92 ragazzi su 100 non costituiscono il problema principale. La stragrande maggioranza (il 48% dei 18-19enni e il 45% dei 20-24enni) non si reca al museo semplicemente perché non interessata.

* finestre sull'Arte - Federico Giannini

I musei non attirano i giovani perché sono "pensati" da vecchi

*Il Giornale – Luca Beatrice

Definizione del Concorso

Consiste nel riprodurre, utilizzando quanto più possibile le tecniche originali, i dipinti indicati dai responsabili del progetto all'interno dei musei e delle gallerie coordinati dal Polo museale della Calabria. Sarà data, in ogni caso, importanza allo sviluppo delle capacità di analisi e rielaborazione delle opere creando versioni “alternative” nel rispetto del significato intrinseco delle stesse.

target riferimento Licei artistici della Calabria _